Der Knoten muss weg: Meine Brust-Operation

Ein Blinddarmverdacht als Kind, drei Kaiserschnitte und ein Mal als Begleitperson fürs Goldkind. Allzu oft hatte ich ein Krankenhaus als Übernachtungsgast in meinem bisherigen Leben noch nicht gesehen. In diesem Beitrag erzähle ich von meiner Brust-Operation unter Pandemiebedingungen, plaudere ein bisschen über Ärztehumor, weiße Riesenuhren und erzähle, warum es eigentlich ein Anzeichen zur Freude sein sollte, wenn man als Patientin keine Besucher empfangen darf.

Der Krankenhausaufenthalt beginnt

Am Vorabend meines Check-Ins in der Klinik bekam ich plötzlich richtig Panik und fühlte mich von der ganzen Welt und insbesondere vom Göttergatten so allein gelassen. Der arme Mann, als hätte der seit der Diagnose mit seiner dünnhäutigen, stimmungsschwankenden Gattin nicht schon genug ertragen, nun machte ich ihn auch noch für die Corona und die verschärften Krankenhausbedingungen verantwortlich. Nach einem theatralischen Rückzug ins Schlafzimmer hatte ich sehr unruhig geschlafen (wenn ich überhaupt die Augen zugemacht habe?) und war am Morgen sehr zerknautscht, zittrig und mit dickem Kloß im Hals aufgewacht. Zum Glück sollte ich bald eine Vollnarkose bekomme und endlich mal wieder richtig ausschlafen können.

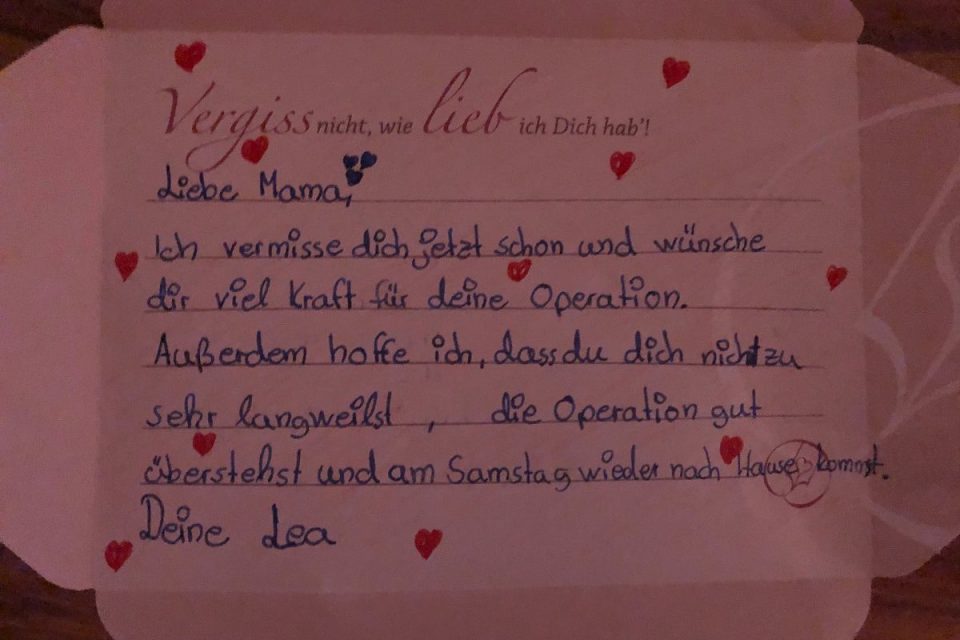

Der Abschied vom Teeniemädchen um kurz nach sechs lief noch recht gefasst ab. Eine dicke Umarmung und schon war sie draußen. War ihr das pünktliche Ankommen bei der Bushaltestelle etwa wichtiger als die krebsige Mama? Als ich beim Herausholen der Zeitung aus dem Briefkasten kurz darauf allerdings einen Brief von ihr an mich fand, stellte ich fest, dass das wohl eher eine Ausrede gewesen war, um das ganze Szenario weniger schwülstig zu gestalten. Es sei ihr verziehen!

Den Mittelstürmer brachte ich an diesem Morgen helikoptermuttermäßig ausnahmsweise mit dem Auto zur Schule. Mit sehr dickem Kloß im Hals und tränenden Augen sagte ich „Tschüss, bis bald.“ Das Goldkind brachten der Göttergatte und ich noch gemeinsam in den Kindergarten. Ich drückte sie so fest, dass sie sich schon zu winden begann: „Mama, das tut ja weh!“.

Dann gab es kein Zurück mehr: Ich stieg ins Auto und der Göttergatte und ich fuhren schweigend zum Krankenhaus. Ich schaute betont rechts zum Fenster hinaus, weil mir permanent Tränen aus den Augen kullerten. Ich hatte Angst. Vor dem Alleinesein über mehrere Tage. Vor der Operation. Vor einer möglichen Komplikation. Was, wenn die Ärzte in mir drin noch mehr fanden? Was, wenn irgendetwas schiefging und ich nicht mehr nach Hause käme?

Der Göttergatte trug mir noch meine Tasche bis zur Eingangstür, dann küssten wir uns ein letztes Mal und dann ging´s hinein ins große Krankenhausabenteuer.

Im telefonischen Vorab-Briefing hatte ich folgsam alle Fragen in Bezug auf Kontakte zu Covid-Infizierten oder Personen in Quarantäne, zu Aufenthalten in Risikogebieten und Bildungsanstalten verneint, letzteres mit einem tiefen Seufzer. Deshalb durfte ich den Corona-Fragebogen-Container rechts vom Klinikeingang liegen lassen und direkt zur Anmeldung durchgehen. Dort legte eine sehr freundliche Dame mir rund 30 Blätter vor, die ich zu unterschreiben hatte. Oh du heiliger Datenschutz und welch Glück, dass ich als Lehrerin über den Staat und die Kasse krankenversichert bin und alles immer doppelt ausfüllen darf.. Nach dem wenig emotionalen Verwaltungsprozedere geriet mein Herz in Wallung, als sie mir sagte, dass ich wohl leider nicht das von mir gewünschte Einzelzimmer bekäme. Schade.

Sie begleitete mich noch auf meine Station, wo mich schon eine Krankenschwester erwartete. Ich durfte nur kurz meine Tasche abstellen und musste dann direkt weiter in die gynäkologische Ambulanz. Die vom Teeniemädchen befürchtete Langeweile sollte sich noch eine ganze Zeitlang nicht einstellen.

Ich habe VIP-Status

Schon beim Betreten des Aufnahmebüros hatte mich das seltsame Gefühl beschlichen, dass mir ein imaginärer roter Teppich ausgelegt worden war. Ich fühlte mich von Minute zu Minute, die ich länger im Krankenhaus war, immer mehr wie ein kleiner Star. Mit der Diagnose „Krebs“ hat man wohl echten Patienten-Promi-Status. Jede Ärztin, jeder Arzt, jede Schwester, jeder Pfleger oder wem auch immer ich gegenübertrat, bekam gleich ein anderes Gesicht, einen anderen Tonfall. Und das obwohl ich noch nicht mal den Operationssaal von innen gesehen hatte. Nach der Operation hielt dieser Status eindeutig an oder wurde sogar noch erhöht: Es schaute ständig jemand vom Pflegepersonal oder eine Ärztin/ein Arzt bei mir vorbei und erkundigte sich nach meinem Befinden. Ich war wirklich sehr gut aufgehoben und fühlte mich gut betreut.

Vielleicht trug auch der Sonnengott Helios, der Namenspatron der Klinik, zur freundlichen, empathischen und humorvollen Art bei, die mir bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Klinik als sehr angenehm aufgefallen ist bei? Egal, woran es lag: Ein herzliches Dankeschön an alle Ärztinnen, Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Verwaltungsangestellte, Putzfeen und sonstige fleißigen Helferlein, die mich fünf Tage lang umsorgt haben! Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, auch wenn der Anlass alles andere als schön und die Umstände durch Corona doppelt seltsam war/waren.

Der ärztliche Teil des Vormittages begann – wie könnte es derzeit anders sein? – mit einem Corona-Test. Diesem folgte eine Blutabnahme. Dank meiner Rollvenen waren wieder zwei Versuche nötig. Dann stand das Aufklärungsgespräch zur Brust-OP auf dem Plan. Das wurde zunächst von einer jungen Ärztin allein geführt, die von meiner Diagnose sichtlich betroffen war. Bekam sie wegen meines (für einen Krebs) recht jungen Alters persönliche Bedenken? Ich war froh, dass nach kurzer Zeit Herr Dr. W., der Chefarzt und Leiter der Gynäkologie, dazukam und das Gespräch weiterführte. Er kam mir mit seiner coolen, leicht schnoddrigen Art sehr entgegen. Er meinte nur: „Und wie geht es Ihnen, Frau Holl? Bei der Diagnose scheiße, oder?“ Nach dieser Vorlage war das Eis gebrochen und ich konnte seinen Erklärungen ziemlich klar folgen und meine noch offenen Fragen stellen.

Der Abschluss des Gesprächs war dann ein echter Kracher. Pandemiebedingt waren Besuche zum Zeitpunkt meiner Operation nur Vätern von Neugeborenen, Leuten, die länger als sechs Tage im Krankenhaus waren oder im Sterben lagen, erlaubt. Insofern war der Satz von Herrn Dr. W. tatsächlich sehr beruhigend für mich: „Seien Sie doch froh, dass Sie keinen Besuch empfangen dürfen. Immerhin sind Sie nur ein paar Tage hier und nicht todkrank!“ So gesehen hatte ich mit meinem Krebs ja nochmal Schwein gehabt…

Danach ging es weiter zu meiner Herzens-Ärztin Frau Dr. F. Sie machte letzte Untersuchungen und kümmerte sich darum, dass ich auf jeden Fall ein Einzelzimmer bekommen würde. „Bei der Diagnose? Wo denken Sie hin? Da werden wir Sie doch nicht mit jemand anderem in ein Zimmer legen.“ Ob es der Privatpatientinnenbonus war oder ihre empathische Art, die erkannte, in welcher weinerlichen Verfassung ich mich in diesem Moment befand, war mir herzlich egal. Ich hatte mein Einzelzimmer, tschakka! Ein dicker Schmatz an dieser Stelle, liebe Frau Dr. F.

Die zuständige Ärztin für das Narkose-Vorgespräch war eine sehr warmherzige Person, die ein fast schon philosophisches Gespräch über Sinn und Zweck unseres Daseins mit mir führte. Außerdem pries sie mir den Narkose-Arzt, der mich in den Narkosehimmel befördern würde in den höchsten Tönen an: „Auf den können Sie sich tausendprozentig verlassen. Der lässt Sie keine Sekunde aus den Augen. Der sorgt dafür, dass keiner im OP sich irgendwie dagegen benimmt.“ Ich verspürte fast schon eine Art Vorfreude darauf, diesen Mann in Bälde kennenlernen zu dürfen.

Ein letzter Ausflug

Nach dem Ärztehopping gab es eine kurze Verschnaufpause in meinem Zimmer. Die Zimmernummer 1.111 verbuchte ich gleich mal als Glücksnummer. Ich legte mein Handschmeichler-Herz mit dem Aufdruck “Kraft” (Danke, liebe Schwester!) und ein paar Bücher auf den Nachttisch, stellte einen Schutzengel dazu und verräumte meine Sachen in den Schränken. Kleiner Seitenhieb auf meinen Blogbeitrag zu den Klamotten einer Krebspatientin: Ich hatte mir für meinen Klinkaufenthalt zwei neue Jogginganzüge gekauft. Wenn schon Jogginghose, dann wenigstens gut sitzend! Danach verschickte ich Fotos vom Zimmer, Badezimmer und meinem Ausblick an die Familie und ein paar Freundinnen. Immerhin sollte die Welt wissen, wo ich meinen Krebs-Urlaub verbrachte.

Dann stand auch schon ein Taxi für mich bereit, das mich zum Radiologen in der nächstgrößeren Stadt brachte, den ich noch von der Sandwich-Maschine her kannte. Er war der Grund dafür, warum ich schon die Nacht vor der Operation im Krankenhaus verbringen musste. Herr Dr. M. spritzte mir eine radioaktive und blau gefärbte Substanz in die Tumorregion. Die verteilte sich dann bis in den Achselbereich, um die Lymphknoten sichtbar zu machen, die dem Tumor am nächsten lagen. So konnte bestimmt werden, ob sich Krebszellen in der Lymphflüssigkeit befanden. Danach wurde ich in eine, wie er sagte „Rumpelkammer“ befördert. Dieses enge Kämmerlein, ausgestattet mit einer Liege, einem Stuhl, einer Kommode sowie einem Hometrainer war ein echter Hingucker. Dort musste ich 15 Minuten lang meine Brust massieren, damit sich das Mittel gut verteilte. Ich war sehr froh, dass ich diese Tätigkeit in der Diskretion dieses einrichtungstechnisch besonderen Zimmers verbringen durfte. Anschließend versah Herr Dr. M. mithilfe eines Eddings die Stelle unter meiner rechten Achsel mit einem dicken schwarzen X. Anders als vom berühmten Schatzjäger Indiana Jones gern behauptet, markierte Herr Dr. M. bei mir durchaus bedeutende Stelle.

Wächterlymphknoten (sentinel lymph node): Der-/diejenigen Lymphknoten, die einem bösartigen Tumor am nächsten liegen. Im Falle eines Brustkrebses liegen sie in der Achselhöhle.

Wieder zurück im Krankenhaus, bekam ich mein letztes Abendessen -das Menü ist nicht weiter erwähnenswert und absolut nicht sterneverdächtig. Wie schafft man es in Krankenhausküchen, selbst aus Wurst den Geschmack herauszupressen?

Etwas später schaute zu meiner großen Freude noch Frau Dr. F. bei mir vorbei und wir plauderten ein wenig miteinander. Sie empfahl: „Meine Liebe, lassen Sie sich ein Schlafmittel geben, um zur Ruhe zu kommen.“ Nach der emotionalen Aufregung am gestrigen Tag und auch bei meiner Ankunft im Krankenhaus war ich aber plötzlich sehr klar und schlief nach ein paar Seiten Lektüre tatsächlich ein und sogar mehr oder weniger bis zum nächsten Morgen durch.

Los geht’s: Der Tumor wird entfernt

Ich öffnete um 7 Uhr das Fenster und ließ das Leben rein. Das würde in den nächsten Tagen noch eine sehr wichtige Tätigkeit werden. Wegen Corona durfte ich ja die Station und am besten auch mein Zimmer nicht verlassen! Ich schrieb ein paar Zeilen in mein Tagebuch und dann kam auch schon die Schwester – sie hieß „Angela“, was ich als himmlisches Zeichen verbuchte – und überreichte mir mein OP-Hemdchen und eine riesige Einmalunterhose. Vor mir war „noch eine Hüfte dran“ und dann würde der Operationssaal frei sein für mich.

Gegen zehn ging´s zunächst durch den Flur, dann mit dem Aufzug hoch zum OP. Ich musste in einem kalten Raum meine Brille und meine Schuhe abgeben. Dann wurde ich auf einer Liege festgeschnallt und mit einer warmen Decke zugedeckt. Ein herrliches Gefühl! Aber nun wurde es weniger herrlich, denn der zuständige Arzt benötigte ganze drei Versuche, bis ich meinen Zugang hatte. Das Ganze war nach den vielen Blutabnahmen in den letzten Tagen eine sehr unangenehme Angelegenheit und zeigte sich noch tagelang in blau-lilanen Flecken auf meinem Unterarm. Wahrscheinlich hatte ich mich zusätzlich auch innerlich sehr verkrampft.

Ich blickte währenddessen ständig auf eine weiße Riesenuhr, die mir mit ihrem Ticken vorkam, wie das Einläuten meines Ganges zum Schaffott. Nein, nein und nochmals Nein: Von Sarkasmus oder positivem Denken war ich in diesem Moment weit entfernt!

Schließlich kam der Anästhesist und mit ihm führte ich neben der weißen, ständig vor sich hin tickenden Riesenuhr ein ernsthaftes Gespräch. Er berichtete von seinem Tumor, von der Angst, die er vor dessen Entfernung gespürt hatte. Ich war voller Angst, die mir einerseits den Hals zuschnürte, andererseits die Lippen öffnete und mich dazu brachte, diesem wildfremden Menschen binnen ein paar Minuten mein Innerstes zu offenbaren. Diesen seltsam schönen, tiefgründigen und gleichzeitig bizarren Moment habe ich immer noch sehr lebhaft vor Augen und irgendwie sogar im Herzen. Wir sprachen über Familie, Werte, den Sinn des Lebens, die Angst und den Tod.

Und jetzt: Trommelwirbel, Auftritt: Narkosearzt, Herr Dr. O. Ich hatte mir fest vorgenommen, zu überprüfen, ob dieser tatsächlich so ein patenter Kerl war, wie im Vorgespräch angepriesen. Allerdings muss ich gestehen, dass dieser Plan nach hinten losging. Denn unser Zusammentreffen war nur sehr kurz und von wenigen Worten untermalt. Er erklärte mir den Narkoseablauf: “Erst bekommen Sie ein Schlaf-, dann ein Schmerzmittel und zum Schluss ein Mittel zur Muskelentspannung”. Anschließend gab er mir noch den Tipp, an etwas Schönes zu denken. Ich suchte mir meine Lieblings-Nordseeinsel Borkum aus. Aber noch bevor ich auf der Fähre war, mit der ich übersetzen würde, war ich auch schon weggebeamt.

Wieder da

„Michael warte, ich mach dir gleich was zu essen!“ … „Frau Holl, ist Michael ihr Mann? Dem müssen Sie jetzt nichts kochen. Sie wurden gerade operiert und sind im Aufwachzimmer.“ Wow, was bin ich doch für eine treusorgende Ehefrau, mich nach einer Tumorentfernung sofort um den Göttergatten zu sorgen, oder?“ Die Lacher des Arztes und des Pflegepersonals im Aufwachzimmer waren jedenfalls eine herrliche Begrüßung zurück im Leben.

Ich döste, gedopt mit Schmerzmitteln in diesem Raum noch eine ganze Weile vor mich hin. Irgendwie kam ich ins Gespräch mit dem dort zuständigen Arzt. Thema „Klamotten“ und insbesondere seine Leidenschaft für Jeanshosen im Privatleben, die er nur für Beerdigungen mal gegen eine Anzugshose eintauscht. Ich kam mit ihm überein, dass wir uns gern mal wieder über den Weg laufen könnten, aber auf keinen Fall in Anzugshosen. Diesen Anlass möchte ich für mein Leben doch noch eine ganze Weile hinausschieben und dafür hatte ich ja soeben den ersten Schritt getan. (Einschub für fleißige Mitleserinnen und Mitleser: An anderer Stelle auf meinen Blog hat dieser modebewusste Herr einen zweiten Auftritt.)

Wieder zurück auf meinem Zimmer, schlief ich weiter. Am späteren Nachmittag erwachte ich und setzte ein paar Überlebensnachrichten an diverse Familienangehörige und Freundinnen und Freunde ab. Ein Hoch auf die Weiterleiten-Funktion von Textnachrichten.

Dann plötzlich hatte ich einen Kreislaufcrash. Mein Herz pochte wie wild, mir war schwindelig und übel. Holte mich jetzt der Wunsch nach meinem Sehnsuchtsort Borkum ein? Ich klingelte und ein Pfleger verabreichte mir nach Rücksprache eine Infusion. Nach kurzer Zeit hatte alles sich wieder beruhigt. Mein Abendessen ließ meinen Puls angesichts der zwei Essiggürkchen neben einer Scheibe Käse, einem Stück Butter und zwei in Folie verpackter Brotscheiben gleich wieder etwas in die Höhe schnellen. Standardessen nach einem kompletten Tag ohne Nahrung? Nun denn, das hier war ja kein Feinschmeckerrestaurant und ich wollte ja auch nicht ewig bleiben.

Es tut weh: So also geht Kranksein

Die Nacht und der Tag nach der Operation waren recht ernüchternd. Auf meiner Brust lag schon seit der Operation ein Sandsack, um eine zu starke Schwellung zu verhindern. Ich hatte starke Schmerzen an der Brust und vor allem unter der Achsel. Mit diesem Umstand hatte ich mich zwischen meinen Haushaltstätigkeiten und düsteren Gedanken an mein Dahinscheiden überhaupt nicht beschäftigt. Mein Rücken schmerzte. Den rechten Arm konnte ich kaum bewegen. Duschen, auf die Toilette gehen, ein Shirt über den Kopf ziehen, zum Handy greifen. Auauauauauau!

Vom Krankenhausbett aus bestellte ich mir dann – der heimische Einzelhandel möge es mir verzeihen – ein paar bügelfreie BHs bzw. Bustiers. Wie mir shoppingbegeisterter Person das davor entgangen sein konnte, kann nur mit „verdrängen“ erklärt werden. Rückblickend rate ich Betroffenen dazu, das vorab in entspannter Atmosphäre und vor allem mit vollständig einsetzbaren Armen zu tun.

Ein sehr hilfreicher Begleiter schon im Krankenhaus und in den kommenden zwei Wochen auch zu Hause war ein wunderschönes herzförmiges Kissen in Nordseefarben. Das hatte mir eine sehr gute Freundin selbst genäht und zusammen mit drei Mini-Kissen für die Goldschätze ganz überraschend vor der Operation zugeschickt. Einerseits als Nach-Operations-Helfer, andererseits als Zukunftsfokus: Familienurlaub an der Nordsee.

Ich empfehle jeder Brustkrebspatientin wärmstens, sich so ein Kissen zuzulegen. Unter den Arm gelegt, lindert es den Wundschmerz, federt Stöße ab und nimmt den Druck von der OP-Narbe. Außerdem ist der weiche Stoff sehr angenehm im Vergleich zum steifen Krankenhauskissenbezug. In meinem Fall war das Kissen zusätzlich Balsam für die Seele. Es sprach so viel an-mich-Denken, mir-etwas-Gutes-tun-Wollen, bei-mir-Sein aus diesem Geschenk, das es mich zu Tränen rührte. Vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle der fleißigen Näherin! Das Kissen hat für immer einen Ehrenplatz in meinem Schlafzimmer. (Sideinfo: In vielen Kliniken ist so ein „Kissen mit langen Ohren“ ein Geschenk nach der Operation. Bei mir war das auch der Fall. Es kommt allerdings in der Schönheit und der emotionalen Bedeutung auf keinen Fall an das Geschenk meiner Freundin heran.)

Im Laufe des Tages gönnte ich mir noch zwei, drei Tassen Milchkaffee. Selbstredend ließ ich mir diese nicht von dem überaus zuvorkommenden und ständig nach mir und meinem Befinden fragenden Klinikpersonal bringen, sondern holte es mir selbst aus dem Kaffeeautomaten im Flur. Annette verzichtet schließlich noch nicht mal in der Klinik auf Bewegung. Wenngleich ich mich tatsächlich selbst ein wenig verfluchte, weil das Gehen sehr schmerzhaft war. Selbst das Drücken des Kaffeevollautomatenknopfes ging nicht schmerzfrei vonstatten. Aber der Geschmack des Kaffees und der Anblick des Milchschaumes machten das wett. Es war ein kleiner Glücksmoment mit sinnlicher Note. Auch wenn es pathetisch klingen mag: Für mich war das pure Lebensfreude.

Gegen Abend stattete eine Physiotherapeutin mir einen Besuch ab, die eine erste Einheit Lymphdrainage mit mir machte und mir empfahl, mir ein Rezept dafür zu besorgen. Das gebe ich an dieser Stelle an alle Brustkrebspatientinnen weiter: Lasst euch in den Wochen nach der Operation mithilfe von Lymphdrainage helfen, euren Arm in Bewegung zu halten und ein Lymphödem zu verhindern. Ich selbst hatte dank meines fleißigen jahrelangen Schwimmtrainings nach ein paar ersten schmerzhaften Tagen keinerlei Probleme, meinen Arm wieder mehr als 90° nach oben zu bewegen, ihn umherzukreisen oder mit den Fingerspitzen an einer Wand entlang nach oben zu tippeln. Das ist aber keineswegs Standard nach einer Brust-Operation und Achselhöhlenschnitt.

Ich darf nach Hause

Am Samstag, fünf Tage nach dem Check-In in der Klinik hatte ich dann eine letzte schmerzhafte Blutentnahme (zwei Versuche waren es diesmal) zur Bestimmung der Tumormarker. Außerdem stand noch die Abschlussuntersuchung an. Dabei gab es ein Wiedersehen mit dem Arzt, der die Biopsie meiner angeblichen Zyste durchgeführt hatte. Hierbei schaute ich mir zum ersten Mal meine Operationsnarben an. Das hatte ich zuvor beim Duschen und Anziehen tunlichst vermieden. Ich war positiv überrascht: Meine Kaiserschnittnarbe war ein weitaus schlimmerer Anblick gewesen.

Wieder zurück im Zimmer, plünderte ich die Mini-Bar: ein Orangensaftfläschchen für das Teeniemädchen, ein kleiner Jogurt für den Mittelstürmer und ein Schokoriegel für das Goldkind Denn was ist ein Übernachtungsausflug der Mutter, wenn sie dann ohne Souvenirs nach Hause zurück kommt?

Nach fünf Tagen ohne Beistand vor und Händchenhalten nach der Operation sowie Besuchsverbot, in denen ich das ein oder andere Tränchen verdrückt, mich allein gefühlt und Heimweh nach meinen Lieben gehabt hatte, war ich etwas später endlich wieder zu Hause. Mich erwartete ein toll geschmücktes Haus, ein schön gedeckter Tisch und die vier liebsten Menschen in meinem Leben. Ich ließ mich müde und in Jogginghosen steckend mit zwei neuen Narben und um eine Erfahrung zwischen Himmel und Erde reicher, in ein gemütliches Familienwochenende voller Wärme, Liebe und Zusammensein fallen.